In alcune domeniche di quest’anno fraterno, con alcuni fratelli della fraterìa cappuccina di Assisi, ci siamo ritrovati insieme a leggere ad alta voce l’Odissea.

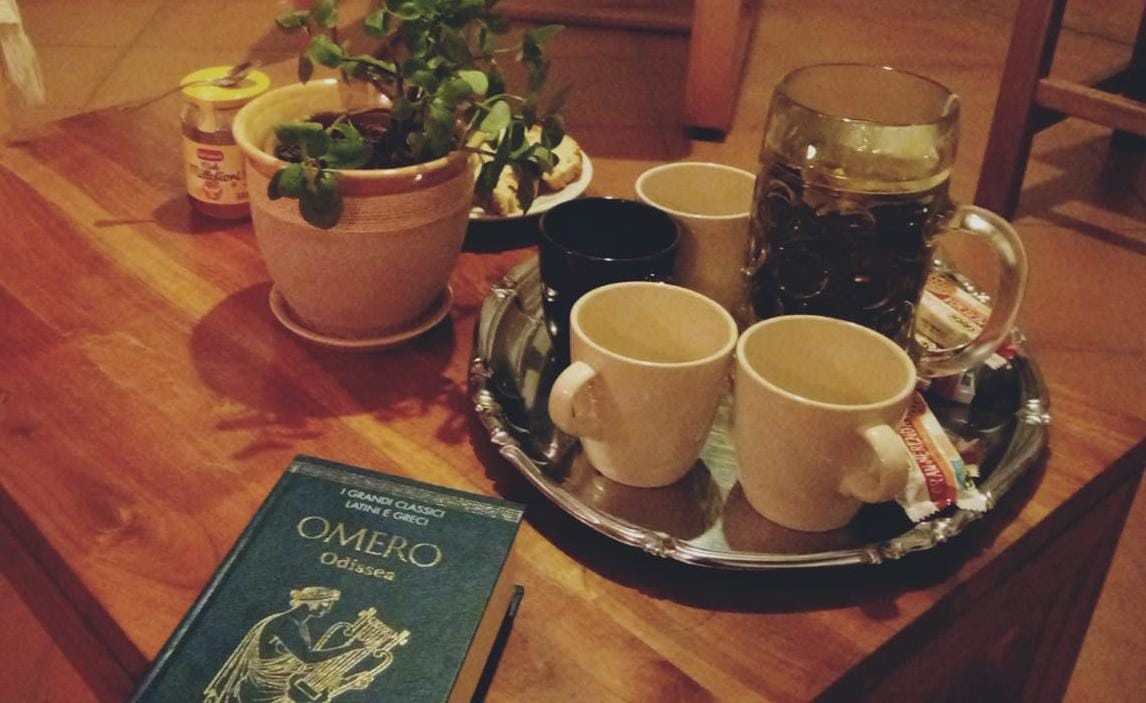

C’è una stanza del nostro conventino, a due passi dalla Basilica di S. Francesco, che concilia le adunanze: dà sul panorama di Assisi, ha un lucernario, alcune poltroncine smunte intorno a un tavolino basso con vaso evergreen, su un macilento tappetino con le orecchie a sventola, alcune foto sulle pareti di paesaggi lontani – che in realtà sono le vicinissime pendici del Subasio – e un caminetto con la canna fumaria ostruita e l’ultima legna accasciata ancora lì, pronta per essere accesa (forse) nel giro dei prossimi vent’anni. Avevamo delle luci a led colorate, e una di queste, impostata sul colore rosso, l’accendevamo sotto la catasta intonsa di legna, per ingannare la coda dell’occhio e fingere che un fuocherello stesse scoppiettando.

Con tutto quello che avete da fare la domenica?

Forse è stata proprio l’urgenza di rispondere a questa obiezione a persuaderci, e il desiderio di sedere e trascorrere del tempo buono nella compagnia dei fratelli. L’idea ha iniziato a balenarci l’estate scorsa, quando papa Francesco ha deciso di donare alla Chiesa una Lettera sul ruolo della letteratura nella formazione (17 luglio 2024), pensandola dapprima come un sussidio per la formazione sacerdotale. In realtà questo prezioso invito alla lettura è valido per ogni cristiano, perché (come dice il papa, citando Latourelle) «la letteratura scaturisce dalla persona in ciò che questa ha di più irriducibile, nel suo mistero...». Come a qualcuno piace dire: Siamo fatti di-versi. Abbiamo storie scritte sul corpo, ma talvolta siamo carenti di parole con cui raccontarle.

Diversi di noi, per attitudine ed esperienze personali, sono inclini alla lettura, appassionati di storie fantastiche e di cronache, di Vangelo e vangeli. Non poteva esserci dunque occasione più propizia e disposizione più facile per obbedire al romano pontefice! Prima abbiamo letto insieme la lettera del papa, poi ci siamo comunicati una rosa di titoli arcinoti tra cui scegliere (il Don Chisciotte, Lo Hobbit, Moby Dick, l’Odissea, la Vita Nuova di Dante, Le Cronache di Narnia, I fratelli Karamazov, L’idiota).

E così abbiamo eletto Omero.

Lo sguardo della letteratura forma il lettore al decentramento, al senso del limite, alla rinuncia al dominio, cognitivo e critico, sull’esperienza, insegnandogli una povertà che è fonte di straordinaria ricchezza.

Vi chiederete: Come può un cieco guidare altri ciechi? E avreste ragione. La sfida era proprio questa: lasciare che un antico vegliardo, agli albori della letteratura europea, parlasse alle nostre orecchie con le nostre voci, provare a seguirlo, con la nostra immaginazione, sulle strade del suo eroe versatile, prima che Cristo entrasse nel mondo, e dentro la storia della nostra sorprendente avventurosa umanità. E il viaggio di Odisseo/Ulisse non è un vagabondare estraneo a noi, non la diaspora di un uomo superficiale e arrendevole, ma è un itinerario interiore di un uomo in costante ricerca di senso, abitato dal laborioso desiderio di tornare a Itaca. Il poeta greco Kavafis la cantava con queste parole: «E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. | Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso | già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare». In questo Ulisse ci è stato donato come fratello, perché homo viator. Per un cristiano, la vita è una peregrinazione di pasqua in pasqua, fino alle porte che si spalancheranno sulle dimore eterne del Padre.

Abbiamo scelto i canti di Omero seguendo l’intuizione di Paolo, che negli Atti degli Apostoli, parla all’Areopago e interpreta, anche lui, i poeti Epimenide e Arato, con vera intelligenza cristiana, quell’intelligenza che discerne, anche dove Cristo non è chiaramente proclamato, la rivelazione di qualcosa che sempre in Cristo si può ricapitolare.

Sulle qualità della letteratura omerica, poi, ha scritto anche S. Basilio. Nel suo Discorso ai giovani, dice: «Io ho sentito dire da una persona abile nell’interpretare il pensiero del poeta che tutta la poesia di Omero è un elogio della virtù e che tutto in lui, eccetto quanto è marginale, porta a questo. Emblematici quei versi in cui parla del condottiero dei Cefalleni salvato nudo dal naufragio: prima infatti dice che la principessa solo al vederlo provò un senso di rispetto, tanto era lontano dal doversi vergognare di apparire nudo, proprio perché il poeta lo rappresentò adorno di virtù a mo’ di vesti; poi anche dagli altri Feaci fu stimato tanto degno che, abbandonando la mollezza nella quale vivevano, lo ammiravano e lo invidiavano tutti; e nessuno dei Feaci avrebbe allora desiderato essere altro che Ulisse, e per giunta Ulisse scampato da un naufragio». Basilio era un raffinato cultore della letteratura classica, come del resto tutti i padri cappadoci. «Ed è proprio da quell’incontro dell’evento cristiano con la cultura dell’epoca – dice Francesco nella sua lettera – che è venuta fuori un’originale rielaborazione dell’annuncio evangelico».

Dopo la lettura, confortata anche da biscotti, tisane (o birre, quando ne avevamo in frigo), ci portavamo in cappella per la consueta adorazione eucaristica. Quelle pagine rubate a un tempo mitologico, al genio prosperoso del popolo greco, sono divenute per noi una preparazione evangelica formidabile e stupenda, ovvero capace di destare il nostro stupore e per questo farci dire grazie. In questa esperienza di lettura comune ci siamo sentiti confermati in un bisogno profondo – che sentiamo anche noi – di ascolto della voce di un altro, e di contatto con le pagine scritte dall’umanità, la stessa che Dio vuole incontrare da sempre: la letteratura è un canale privilegiato per viaggiare verso gli altri e incontro a noi stessi.

Ma sono ancora le parole del papa a postillare il significato di questo laboratorio cappuccino di lettura: «Lo sguardo della letteratura forma il lettore al decentramento, al senso del limite, alla rinuncia al dominio, cognitivo e critico, sull’esperienza, insegnandogli una povertà che è fonte di straordinaria ricchezza» (n. 40). Decentrarsi, rinunciare al dominio sull’esperienza, imparare un modo povero di stare al mondo, senza il rumore costante del proprio ego, ascoltando altri parlare, lasciare che l’altro, ogni altro, propaghi la sua eco dentro di noi.

Abbiamo voluto fare questa immersione anche guardando al fenomeno del silent reading party, i party letterari silenziosi (dove si stacca lo smartphone, si resta in silenzio e si legge, l’uno accanto all’altro, ognuno un libro diverso), nato negli USA per contrastare l’alienazione elettronica, indice dell’alienazione ben più profonda delle coscienze. Il nuovo della nostra lettura cappuccina è che ciascuno legge per gli altri, passandoci il libro tra le mani e prestando la nostra voce ai rapsodi omerici. Di tanto in tanto non abbiamo resistito alla tentazione di glossare, cioè di annotare con meraviglia il suono cristiano di alcune parole. Basilio lo descriveva come il sole riflesso nell’acqua: «...vogliamo che rimanga indelebile in noi l’idea del bene, solo dopo essere stati preparati con gli studi profani, comprenderemo i misteri dei sacri insegnamenti. Così, una volta abituati a guardare il sole riflesso nell’acqua, potremo fissare il nostro sguardo direttamente nella luce». Quel che è certo è che riprenderemo la lettura di Omero da settembre, per arginare l’impoverimento intellettuale e spirituale anche di noi cristiani e scampare al naufragio di una vita insignificante.

Leggere è come il senso del tatto: come non puoi toccare senza, allo stesso tempo, essere toccato, così, miracolosamente non puoi leggere senza essere letto anche tu.