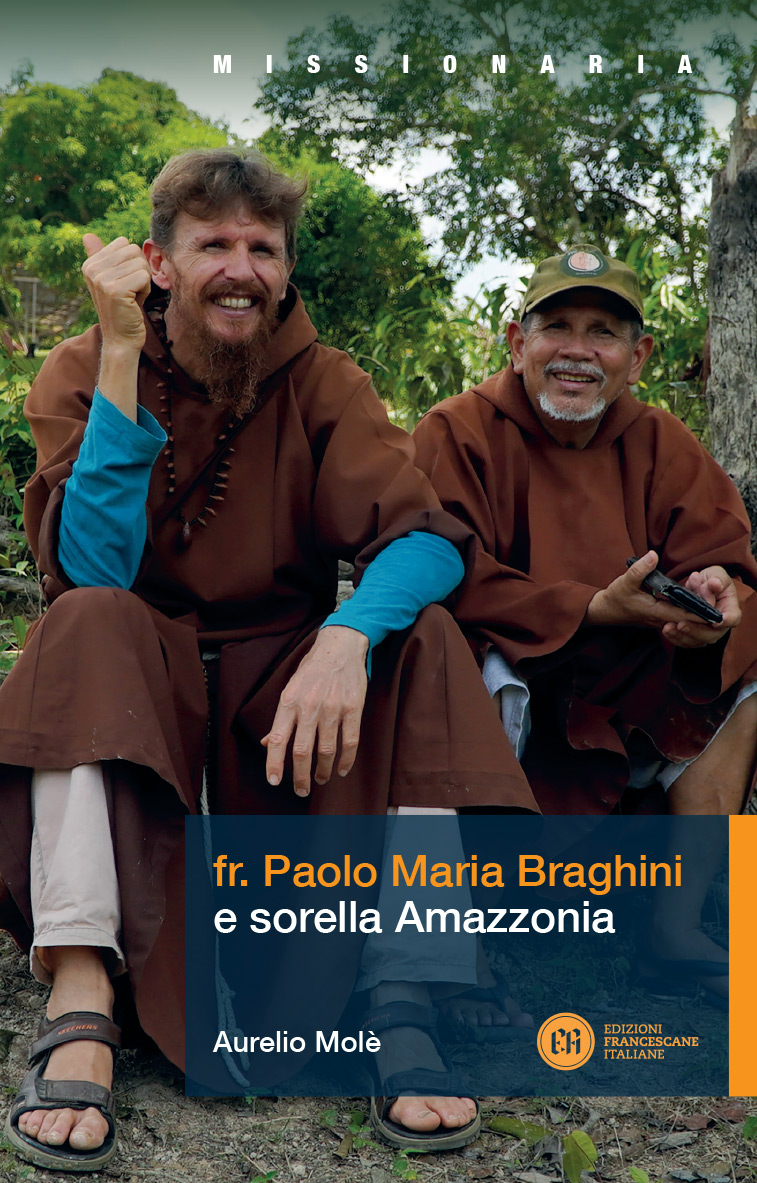

Fr. Paolo e sorella Amazzonia

“I frati del popolo”, così sono sempre stati identificati i frati minori cappuccini, nati il 3 luglio del 1528 con la bolla Religionis zelus di Clemente VII, come terzo ramo dell’albero francescano. Mario Pomilio, il grande scrittore abruzzese, nel 1985 si chiedeva: «Come mai, dei tanti Ordini religiosi operanti nel ’600, vediamo sulla scena de I Promessi Sposi solo i Cappuccini? La nostra mente va ad un fatto sintomatico ed estremamente qualificante: attraverso i Cappuccini il Manzoni raccoglie e rilancia, come cardine del proprio messaggio religioso, l’insegnamento francescano nella sua parte più evangelica: la noncuranza dei beni terreni, la religiosità caritativa, lo stare a contatto diretto con la gente, l’operare a favore degli umili come un Ordine essenzialmente popolare».

La stessa essenzialità evangelica trasuda nella storia di fr. Paolo Maria Braghini e dei frati di Belém do Solimões ed emerge nella loro vita. «La nostra missione – commenta fra Paolo – cerca di agire come si comportava Gesù. Viviamo insieme, preghiamo insieme e andiamo a fare il bene insieme. Dai Ticuna ho imparato che è più importate la relazione che le regole e il tempo. Noi occidentali ci portiamo il peso dell’orario, delle norme, loro ci insegnano che la vita precede ogni cosa. Hanno case piccole, povere, essenziali, ma sono sempre accoglienti, sorridenti, condividono quello che hanno e chiunque arriva è sempre il benvenuto». Con i Ticuna si crea un rapporto di condivisione, fiducia, speranza ed aiuto reciproco e «si forma come una famiglia, e per loro è molto difficile capire che un frate può essere trasferito. Pregano sempre con fede, per esempio, affinché io non vada via, perché sono quello che da più tempo vive con loro».

«Nel mio cuore conservo un grande senso di gratitudine a Dio. Sono grato perché mi ha chiamato in questa strada, per avermi dato la grazia di restarci. Mi sento libero, con un rapporto filiale con Dio. Mi fido e mi affido a Lui. Non guardo a un futuro definito, ma mi sento nelle mani di Dio. Se il Signore mi vorrà tutta la vita in Amazzonia, grazie Signore! Se mi vorrà in Africa, grazie Signore! Se mi vorrà di nuovo in Italia, grazie Signore! Mi sento un frate minore cappuccino missionario a servizio di Dio nel prossimo. Anche se mi chiederanno di andare in un’altra missione, con altri popoli, e sarà un cambiamento molto sofferto, perché siamo uomini e sono molto legato ai Ticuna da affetto, sentimenti, amicizia, sento che è maturata in me una piena disponibilità ad andare dove il Signore mi vorrà condurre». In fondo, ogni frate ha scelto il primato di Dio, anche se l’Amazzonia resta una terra di missione con tutto il suo splendore, il suo dramma, il suo mistero.

Nei Ticuna fr. Paolo Maria ha trovato dei fratelli e delle sorelle unicamente da amare, perché lui è un fratello minore, al servizio. «E il Signore stesso mi condusse tra loro [i lebbrosi] e usai con essi misericordia», scrive San Francesco nel suo Testamento (FF 110). Seppur riluttante, «mi pareva amaro vedere i lebbrosi». È un incontro decisivo per la sua conversione. L’abbraccio verso gli ultimi, gli scartati, gli abbandonati furono per lui una porta verso Dio. «Ciò che mi pareva amaro mi fu convertito in dolcezza dell’anima e del corpo». E il crocifisso di san Damiano, «un uomo-Dio – scrive André Vauchez – povero e suppliziato», gli fa intendere una nuova declinazione della fraternità. Stare accanto all’altro, abbracciarlo, amarlo, perché quell’abbraccio risana, è come bere un calice amaro fino all’ultima goccia, perché in fondo, con sorpresa, si trova una perla. «Il Crocifisso – scrive Giovanni Salonia in “Il Signore mi condusse” – è stato il modello di fraternità per san Francesco. Sulla Croce il Cristo “imparò l’obbedienza da quello che patì” (Eb 5, 8) rivelandoci che è possibile continuare a fidarsi di Dio, a riconoscerlo Padre, anche quando non allontana da noi il calice di una volontà difficile da accettare. Il Crocifisso ci rivela che solo chi rimane fratello può salvare i fratelli». Ed essere nella notte una piccola luce che brilla e, con la sola presenza, dissipare per sempre ogni oscurità.

Che sia questo il segreto di fr. Paolo Maria Braghini e dei frati minori cappuccini? Solo in questo modo si possono realizzare i quattro sogni che papa Francesco delinea nella splendida Esortazione apostolica post sinodale Querida Amazonia: «Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa. Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza culturale che la distingue, dove risplende in forme tanto varie la bellezza umana. Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamente l’irresistibile bellezza naturale che l’adorna, la vita traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste. Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici» (§ 7).Dai popoli indigeni si può solo imparare a «contemplare l’Amazzonia», ad «amarla e non solo a utilizzarla», «possiamo sentirci intimamente uniti ad essa e non solo difenderla, e allora l’Amazzonia diventerà nostra come una madre. Perché “il mondo non si contempla dal di fuori, ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri” [Laudato si’ 220]» (§ 55).