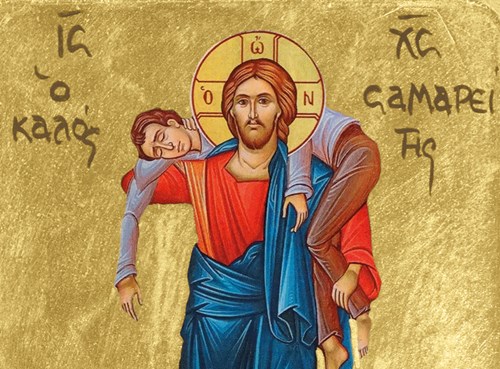

Cosa distingue il turismo religioso dal pellegrinaggio? Forse possiamo rispondere così: cosa o chi cerchiamo. Il turista religioso cerca il luogo di un evento straordinario legato alla storia passata, ad esempio il luogo di una sepoltura celebre; oppure cerca il souvenir, un “ricordino”, un oggetto che appoggerà e dimenticherà su qualche mensola, perché un ricordino, dopotutto, non è un grande ricordo. Il pellegrino, invece, cerca un volto, perché solo un volto si può incontrare. Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; il tuo volto, Signore, io cerco (Sal 26).

Nel primo giubileo della storia, datato 1300, uno dei mirabilia Urbis (cioè delle meraviglie di Roma) che i pellegrini visitavano era proprio il velo della Veronica, la Veronica Romana, su cui è impresso il volto di Cristo. Era un’impressione, ma non era meno vera, perché qualcuno rivolgeva i suoi occhi verso di te.

Vorrei richiamare le parole che nel 2013 papa Francesco ci consegnava nella sua prima enciclica, Lumen Fidei. Qui Francesco non allude ai pellegrinaggi (anche se il contesto biblico a cui si riferisce è proprio il cammino del popolo di Israele nell’Esodo), ma fa una differenza tra visione e fede: potremmo dire, da una parte la visione immediata del turista religioso e dall’altra la fede del vero pellegrino: «La fede – dice il papa – per sua natura chiede di rinunciare al possesso immediato che la visione sembra offrire, è un invito ad aprirsi verso la fonte della luce, rispettando il mistero proprio di un Volto che intende rivelarsi in modo personale e a tempo opportuno. Martin Buber citava questa definizione dell’idolatria offerta dal rabbino di Kock: vi è idolatria quando un volto si rivolge riverente a un volto che non è un volto».

Oggi, nell’anno del giubileo ordinario della Chiesa, a Manoppello, si rinnova il gesto di quei pellegrini del primo giubileo, in cammino verso il volto delle misericordie, il volto del Risorto, l’immagine acheropita del volto di Cristo, impresso su quel ritaglio inestimabile di bisso dalla luce del mattino di Pasqua. Nella liturgia eucaristica non diciamo a caso che i nostri cuori «sono rivolti al Signore»: sono ri-volti, perché guardano e sono riguardati. Il Volto Santo ci riguarda, cioè non distoglie da noi lo sguardo, cerca un interlocutore negli uomini che ha chiamato amici. Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia (Sal 32,18). Questi occhi vegliano su chi spera! Chi cantava questo salmo era certo che lo sguardo del Signore si sarebbe posato sugli uomini, pellegrini di speranza. Non tutti sono capaci di speranza: «Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi – dice ancora il papa – vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come il più prezioso degli elisir del demonio» (Evangelii Gaudium, 83). Ma la speranza è proprio l’antidoto a questa “psicologia della tomba” che spegne i nostri sguardi, li disorienta piegandoli sui nostri egoismi e inganna i nostri desideri, inducendoli a elemosinare vita dalle cose, dagli annunci pubblicitari, a cercare soluzioni nei life coaches, seduti comodamente sui nostri divani.

Un fratello mi aiutava a capire perché la speranza non è una virtù nostra ma è una virtù teologale. Noi non possiamo infondercela da soli, occorre che sia un altro a ispirarla, lo Spirito di un Altro. Un altro che ha sentito il polso tremante della nostra vita, è entrato nella nostra morte per una precisa, libera e personale scelta di amore, e ha seppellito la nostra paura di essere abbandonati. La speranza, perché non sia una chimera imbrogliona, ha da radicarsi nell’evento della Pasqua, l’unico evento davvero nuovo della storia: la risurrezione di Cristo. La speranza, per parafrasare il vangelo di Paolo, è lo Spirito che grida in noi: Cristo è risorto!

Dice ancora il papa: «Ricordarci che Cristo è risorto, è vivo fra noi, è vivo e abita in ciascuno di noi. È per questo che san Pietro ci invita con forza ad adorarlo nei nostri cuori. Lì il Signore ha preso dimora nel momento del nostro Battesimo, e da lì continua a rinnovare noi e la nostra vita, ricolmandoci del suo amore e della pienezza dello Spirito. Ecco allora perché l’Apostolo ci raccomanda di rendere ragione della speranza che è in noi (cfr v. 16): la nostra speranza non è un concetto, non è un sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio di ricchezze! La nostra speranza è una Persona» (Udienza Generale del 5 aprile 2017).

Una piccola Dio-incidenza: per commemorare quest’Anno Santo, la Biblioteca Apostolica Vaticana conierà la Moneta del Giubileo 2025, riproducendo una delle circa 2000 monete ritrovate intorno alla tomba di San Pietro negli scavi degli anni 1939-49. Tra queste la scelta è caduta su un “picciolo” (un piccolo denaro) con il Sacro Volto della Veronica, emesso durante il Giubileo del 1450 e forse lasciato lì in offerta da un anonimo pellegrino.

Il nome di questo fratello è sconosciuto a noi, ma è noto al Signore della storia che, riemerso dal buio della morte, ha chiamato per nome l’apostola Maria Maddalena. Il giubileo della speranza, o meglio, la speranza di questo giubileo è di incrociare gli occhi aperti, anzi accesi, del Risorto e sapere che il nostro nome non è dimenticato. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe (Sal 23).

Il profilo dell’uomo di speranza potrebbe essere quello che Baglioni traccia in una sua canzone di trent’anni fa (Io sono qui, 1995), un uomo «disarmato e innamorato» che con occhi nuovi, discerne tra le vocali giuste: Tra sparare oppure sparire scelgo ancora di sperare finché ho te da respirare, finché ho un cielo da spiare per sapere che tu sei vivo e sei qui.