Giovanni Paolo I, una vita francescana

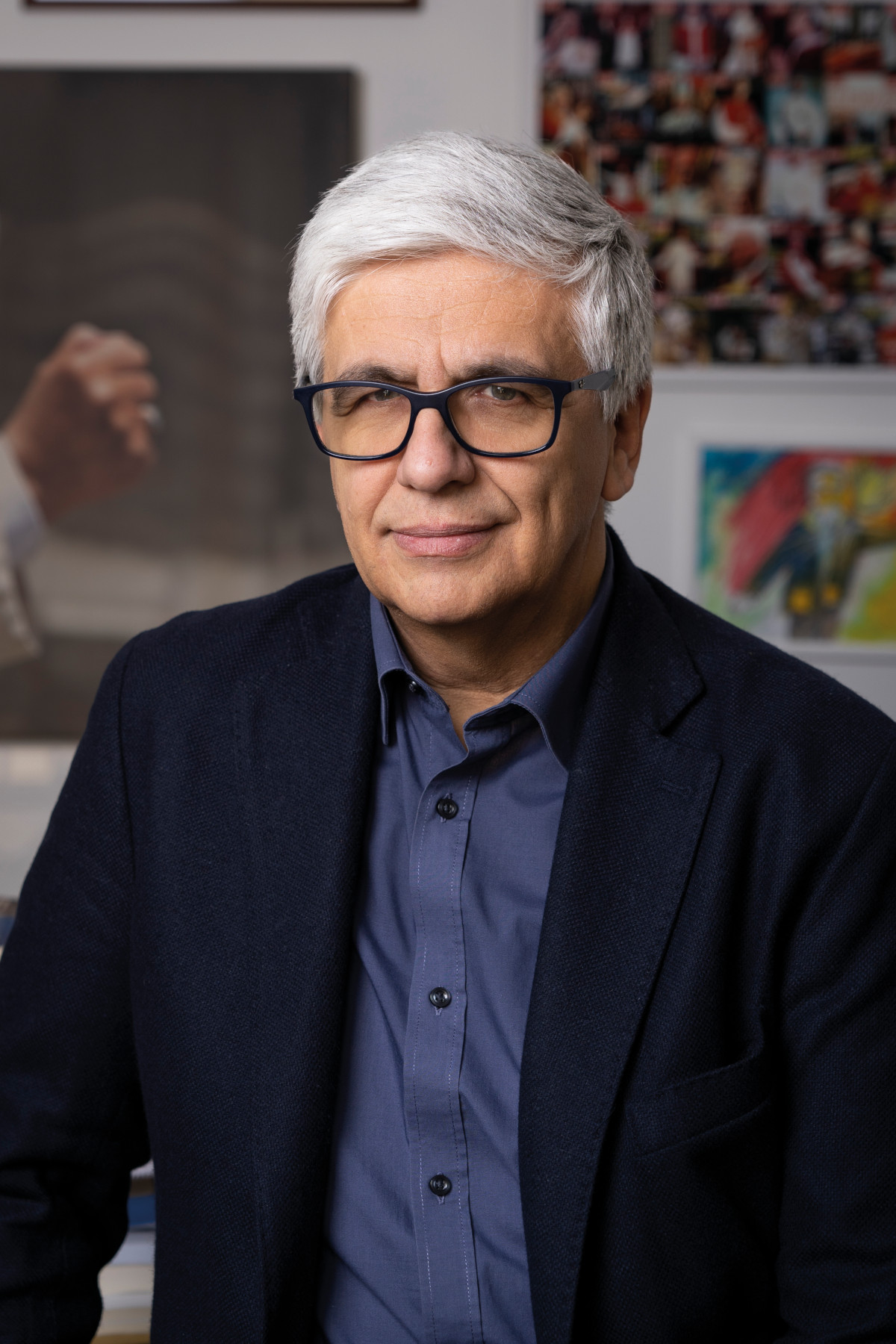

Non a caso vengono chiamati “Padre Serafico” e “il Papa del sorriso”: san Francesco d’Assisi e Albino Luciani, salito alla Cattedra di Pietro col nome di Giovanni Paolo I e diventato beato, erano tra loro assai simili per carattere e modo di affrontare la realtà e la fede, entrambi accomunati dal vivere in letizia e povertà e dalla gioia di aderire a Cristo e testimoniarlo nella semplicità, mai con superbia. Questa analogia tra due personaggi che hanno segnato la storia della Chiesa, è il filo conduttore del libro di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, intitolato Il papa dell’umiltà. Profilo “francescano” di Albino Luciani pubblicato da EFI (Edizioni Francescane Italiane). Il volume verrà presentato sabato 17 maggio al Salone del Libro di Torino alle ore 16.45 presso lo Stand UELCI W21 - Padiglione Oval.

In queste pagine, raccontando vari episodi della vita, ma anche attraverso documenti, testimonianze, le omelie e i discorsi pronunciati da Luciani prima come arcivescovo e cardinale e poi come pontefice (regnò dal 26 agosto al 28 settembre 1978), Tornielli ha cercato di cogliere ciò che di Francesco c’è in lui tracciandone un ritratto. Una frase detta dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, arcivescovo di Monaco di Baviera, nel pontificale del 6 ottobre del 1978 celebrato in suffragio di Giovanni Paolo I (e ricordata nella prefazione da Stefania Falasca, postulatrice della causa di canonizzazione del Papa) sembra aver ispirato la ricerca dell’autore e illuminato lo sviluppo di questo originale racconto biografico: «Papa Luciani è stato sepolto il giorno di san Francesco d’Assisi, l’amabile santo al quale era così simile».

Tornielli, lei e veneto e quando il suo conterraneo Albino Luciani fu eletto Papa aveva 14 anni. Le è mai capitato di incontrarlo personalmente durante quei 34 giorni di pontificato o prima, quando era Patriarca di Venezia?

No, non mi è mai capitato, non ho ricordi personali diretti di lui ma sono ugualmente molto legato alla sua figura, se non altro per provenienza territoriale, circostanza che mi ha aiutato a capire meglio la sua storia. Ho conosciuto invece i suoi familiari e visitato l’umile casa dei Luciani tra le montagne del Bellunese. Il fratello Edoardo, detto “maestro Berto”, mi ha raccontato che nella vocazione di Albino influì un frate cappuccino che si chiamava padre Remigio, il quale, quando il futuro Papa era un ragazzino e faceva il chierichetto, predicava nella sua parrocchia di Forno di Canale nel periodo di Quaresima. C’è un episodio curioso, a tale proposito, che riporto nel libro.

Ce lo racconti…

Quando, conclusa la sua missione, il frate che aveva molto affascinato il piccolo Albino si preparava a tornare in convento, chiese ai chierichetti che lo attorniavano: “C’è qualcuno di voi che vuole venire con me?”. Si fece avanti lui e rispose pronto e deciso: “Io! Io voglio venire!”. E sarebbe andato veramente – mi ha riferito il fratello del Papa – se il nostro parroco non avesse detto di aspettare, se non l’avesse trattenuto”. Il ragazzino era rimasto incantato da come il frate tirava con la fionda, centrava bersagli lontani e difficili. Così si accese la scintilla della sua vocazione. Fu il primo segno.

La famiglia Luciani era povera, viveva in un paese sperduto dell’Agordino, ai piedi delle Dolomiti. Quale ruolo hanno avuto le umili origini, nella sua vocazione sacerdotale?

Albino nasce, il 17 ottobre 1912 nell’unica stanza un po’ riscaldata della casa che era inserita, come altre in quella zona, in un fienile. La madre era molto religiosa e il padre un operaio socialista che era stato costretto a emigrare in Austria e poi in Germania: da lui Albino ha ereditato una spiccata sensibilità per le questioni sociali. Tra l’Ottocento e il Novecento in quelle povere terre contadine la tradizione cattolica è molto radicata ma l’area è tutt’altro che retrograda e chiusa. Canale d’Agordo (BL), paese dei Luciani, al centro della Valle del Biois, una volta era un punto di passaggio verso l’Austria e quindi aperto ai contatti esterni. Basti pensare che don Filippo Carli, illuminato parroco del periodo in cui Albino frequentava il catechismo e poi il seminario, è stato tra i primi parroci italiani ad acquistare, negli anni Venti del secolo scorso, un proiettore grazie al quale faceva vedere ai ragazzi cortometraggi di produzione francese con le scene della vita di Gesù, da utilizzare per il catechismo. In ogni caso questa condizione di povertà ha permesso ad Albino Luciani di vivere con radicalità di scelte il Vangelo. “Posso confermarvi che ho patito veramente la fame – disse in un’udienza in Vaticano ai fedeli bellunesi – almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha fame!”.

Nell’omelia della Messa di Epifania del 1987 il cardinale Luciani, allora Patriarca di Venezia, evoco esplicitamente l’amato san Francesco e la necessita, per la Chiesa, di seguirne l’esempio…

Sì. “La Chiesa ha bisogno di santi – affermò riprendendo una frase di Paolo VI – tipo san Francesco d’Assisi che, imitatore appassionato di Cristo e figlio obbedientissimo, ne ha risollevato le sorti”. E papa Luciani ha colto questo aspetto facendolo diventare un cardine del proprio magistero: la Chiesa ha sempre bisogno di riformare sé stessa per essere sempre più fedele a sé stessa. E per fare questo, cioè per convertirsi, l’umiltà è fondamentale. Non a caso Humilitas era il suo motto episcopale, ispirato a quello di san Carlo Borromeo, una parola che poi volle anche sullo stemma papale, insieme alle tre stelle, simbolo delle tre virtù teologali: fede, speranza e carità. Il significato di questa umiltà è: Dio è tutto, noi siamo nulla. All’udienza generale del 6 aprile, papa Luciani fece un’affermazione che fa ancora riflettere: “Rischio di dire uno sproposito, ma lo dico: il Signore tanto ama l’umiltà che, a volte, permette dei peccati gravi”.

Poi c’è il tema della misericordia, che lo accosta a papa Francesco. Esistono parecchie analogie tra Luciani e Bergoglio…

Proprio al tema dell’umiltà è legato strettamente quello della misericordia. Sono commoventi gli accenni con i quali il vescovo Luciani, grande confessore, parla della misericordia in san Francesco: quell’attitudine ad andare verso tutti, fedele al dettato evangelico. In Luciani l’umiltà è strettamente connessa alla misericordia e le pagine stupende del suo breve ma intensissimo magistero papale dedicate a questo tema sono tra le più luminose. E anche questo lo avvicina a papa Francesco. Ricordiamo quella sua frase “la misericordia è l’aria da respirare”.

Luciani, allora giovane vescovo, partecipo al Concilio Vaticano II. Cosa rappresento per lui questo grande avvenimento della Chiesa universale?

Si lasciò convertire dall’insegnamento del Concilio, che fu un elemento discriminante della sua vita. Influì molto anche sul suo modo di affrontare la “questione” della libertà religiosa e il dialogo con i lontani, al quale teneva tantissimo. E anche qui c’è una vicinanza con san Francesco, che andò a parlare con il Sultano.

Ma, come emerge dal suo libro, ci sono anche altre caratteristiche francescane in Albino Luciani: l’allegria, la giovialita, l’umorismo, per esempio…

Certo, che vuol dire non prendersi mai sul serio. Ma questo aspetto è alla base dell’umorismo cristiano. E non dimentichiamoci quel suo annunciare il Vangelo sempre con un sorriso.

Intervista tratta dal Mensile di "Frate Indovino", n.05, 2025